Cromos habló con Dita Kraus, la mujer que se reinventó tras sobrevivir a Auschwitz

Antes de encontrar aquella nota en su pupitre, soñaba con ser una estrella como Deanna Durbin. Su vida era normal. Su niñez incluso feliz. Pero aquella nota, concisa, sin adjetivos ni juicios de valor (aparentes), marcó el comienzo de un suplicio y el punto final del candor propio de la infancia. Aquella nota solo decía «eres judía». Cosa que la pequeña Dita ignoraba.

Era judía. Punto. A pesar de no saberlo, de no ir a la sinagoga, de no creer en Dios. Por ser judía no pudo volver al colegio, ni al cine, ni a montar en trolebús. Su primer beso tuvo que ser entre las lápidas atoradas del antiguo cementerio judío de Praga porque por ser judía se le prohibió volver a jugar en los parques. Su papá perdió el trabajo y su familia se volvió nómada, siempre rumbo a un lugar peor.

Las prohibiciones para los judíos de Praga incluían comprar manzanas, salir a la calle sin la estrella amarilla visible en la ropa, usar teléfonos públicos. Poseer un abrigo de piel, ir a la piscina, a comer a un restaurante o a cortarse el pelo donde el barbero. Tenían restricciones para el uso del transporte, no podían disponer de su dinero y se les confiscaron las máquinas de coser, las bicicletas y los discos de acetato.

Era un descenso abrupto que los iba alejando de su humanidad. El padre de Dita, Hans Polach, abogado de profesión, consideró escapar con su familia a Bolivia. Pero el temor de no poder proveer para su esposa y su única hija en un país extraño, lo hizo desistir. Le consiguieron entonces un puesto a Dita en la lista de Nicholas Winton, conocido como el «Schindler británico», para mandarla en uno de los trenes con destino a Inglaterra en los que escaparon 669 niños checoslovacos. Su mamá no fue capaz de decirle adiós.

Fueron a dar al gueto de Terezín, a las afueras de Praga, junto a miles de personas más, muchas más de las que allí cabían. Dita tuvo que compactar su vida en cincuenta kilos de equipaje, que era lo que estaban autorizados a llevar. Solo había espacio para lo esencial: ropa y comida. Los Polach dejaron algunas de sus pertenencias más preciadas al cuidado de amigos con la esperanza de recuperarlas al terminar la guerra. Al terminar la guerra solo Dita volvería.

Terezín, 2014

Google: Dita Kraus. Enter. Después de saber de ella por la novela La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio Iturbe, ojeé videos, fotos, reportajes y entrevistas. Busqué los datos de contacto de su hijo, le escribí, él le reenvió el correo a su mamá, ella me contestó y dos semanas más tarde estábamos sentadas en la primera fila de un bus público rumbo a Terezín. La conocí un día antes cuando, en la noche de mi llegada a Praga, fuimos juntas a un concierto. Al bajarnos del tranvía y subir por una calle adoquinada, empezó a respirar más profundo y me agarró del brazo. Me estremecí: esa señora estoica estaba por cumplir 85 años. En su brazo, aunque las arrugas en su piel lo hayan difuminado, todavía llevaba tatuada la constancia de su horror, y en sus huesos cargaba una vida imposible de pérdida y dolor que yo estaba por hacerle revivir.

Al llegar a ese pueblo-fortaleza, tan fácil de convertir en prisión durante la Segunda Guerra Mundial, Dita camina hacia el L410, hoy un edificio residencial, donde durmió en su pasó por el gueto de Terezín. Camina como poseída por sus recuerdos. Cierra los ojos y casi puede sentir la falta de privacidad, revivir la pérdida del pudor, puede oír a sus compañeras toser de noche y puede oler ese cuarto hacinado que compartía con casi treinta niñas más. Sale al patio, yo la sigo, y cuenta la historia de la noche que durmieron ahí para que su cuarto pudiera ser fumigado sin éxito.

Caminando por las calles de Terezín, Dita se deja dominar por los recuerdos y casi puede sentir la falta de privacidad, revivir la pérdida del pudor.

Los mayores de catorce años tenían que trabajar en algo. En la construcción del crematorio para hacerle frente a tanta muerte, en carpintería, costura, cocina, en la administración. Dita trabajó un tiempo en agricultura y luego un par de días fabricando billeteras en cuero. Luego logró escabullirse y no trabajar más. Sonríe al recordar su pequeño triunfo.

El gueto

Terezín, Theresienstadt para los alemanes, era un lugar extraño. El hambre, los piojos y la enfermedad convivían con la cultura. Había conferencias, obras de teatro, conciertos, poetas escribiendo el horror que los rodeaba. La pintora Friedl Dicker-Brandeis dedicó su tiempo de encierro en Terezín a dar clases de dibujo a los niños y ayudarlos a través del arte a sobrellevar su realidad. Dita fue una de sus alumnas. Antes de abordar el tren hacia su muerte, Brandeis escondió en unas maletas cerca de cinco mil dibujos que hoy son un testimonio desgarrador y fundamental de la mirada infantil de la barbarie.

Dita, en algo que se asemejó a la alegría, participó en el montaje de Brundibár (El abejorro), una ópera infantil que compuso Hans Krása antes de ser deportado a Terezín y adaptó a su llegada a los instrumentos disponibles. La obra trata del triunfo colectivo de unos niños sobre un tirano con la que muchos, casi todos, se necesitaban identificar. Fue el show más popular de los que se presentaron en el gueto: más de cincuenta funciones con nazis y prisioneros en el público.

La función más memorable de Brundibár fue en 1944 durante una visita de la Cruz Roja. Para la ocasión se maquilló Terezín y se presentó como un «gueto modelo». Se filmó una película propagandística donde se veían competencias deportivas, niños jugando, gente feliz. Al director de la película, como al compositor de Brundibár, lo esperaba un tiempo después una angustiante muerte por asfixia en una cámara de gas. Durante los días que estuvieron los delegados de la Cruz Roja, se quitó la cerca que rodeaba el parque, se construyó un pabellón de música y se emitió dinero que no valía nada. Para que no vieran la sobrepoblación y mantener la farsa, se enviaron varios trenes hacia el este. Dita partió a Auschwitz unos meses antes de la famosa visita.

Auschwitz

No sabe bien cuánto tiempo fue. ¿Dos noches? ¿72 horas? «En el tren a Auschwitz empezó mi holocausto». Dita viajaba en un vagón para ganado convencida de que su destino era un campo de trabajo. No uno de exterminio. Eran tantos atiborrados en un solo vagón que no todos se podían sentar. Tenían un balde insuficiente para sus necesidades. El olor era penetrante. La luz y la ventilación eran escasas.

Llegaron de noche. Unos reflectores de gran intensidad iluminaban la miseria de los recién llegados. Gritos. Unos hombres vestidos de rayas agitaban sus bolillos, SS uniformados caminaban con tranquilidad por la plataforma, los perros ladraban rabiosos. Más gritos. La estampa del horror.

A este transporte no se le hizo «selección» porque estaban destinados al campo familiar. (El procedimiento habitual en la plataforma de Auschwitz consistía en que los recién llegados desfilaban en fila frente a un oficial nazi que iba señalando hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia un poco de vida o hacia la muerte). A Dita tampoco le raparon el pelo, ni se tuvo que poner el uniforme de rayas. Sí, como todos los que llegaron antes y después, dejó de existir como individuo y fue convertida en un número más por medio de un tatuaje en su brazo: 73305.

Los primeros días fueron caóticos. Recién llegados, separaron a los hombres de las mujeres. Dita durmió esa primera noche en el piso de un barracón (más como un establo). Recuerda haberse bañado con agua fría. Se ve corriendo desnuda casi congelada. Era diciembre de 1943. Le entregaron una muda que no era de su talla y un par de zapatos que no eran siquiera par.

Al terminar todo el protocolo de registro y llegada, se reencontró con su papá. Aunque no habían pasado sino un par de días, estaba ya tan deteriorado que le costó reconocerlo. No duraría con vida mucho tiempo. Un día de febrero no se tomó su sopa y con eso Dita supo su gravedad: en Auschwitz todos esperaban cada minuto de las 24 horas por esa sopa. Hans Polach se fue apagando, entró en coma y murió.

De Auschwitz, ninguno de los niños que pertenecieron al bloque infantil salió con vida. Dita sí, porque mintió sobre su edad.

Bloque infantil

Sus compañeros del campo familiar, quienes habían salido de Terezín unos meses atrás, los recibieron con una apariencia lamentable y con historias de cámaras de gas demasiado macabras para creer. Pero el olor a piel quemada y las cenizas que no dejaban de caer del cielo, terminaron por convencerlos. En medio de esa realidad horrenda había un asomo de pureza. Se trataba del bloque infantil donde Fredy Hirsch, un joven atlético y carismático, había construido una especie de oasis para que los niños vivieran unas horas de normalidad lejos del sabor a muerte. Fredy era estricto con la limpieza y no permitía que ni los niños ni los adultos del bloque cayeran en la dejadez que se sentía tan natural en aquel lugar.

Las razones de la existencia en Auschwitz de un espacio con niños era un misterio. No se compadecía con la manera de actuar de los nazis. Luego supieron que se trataba de una estrategia de propaganda para acallar los rumores de los campos de exterminio. Por su parte, Josef Mengele aprovechaba la presencia de niños, mellizos en especial, para sus experimentos médicos.

Fredy se inventó oficios para que algunos adolescentes no tuvieran que salir a trabajar con los adultos. Un encargado de la chimenea, otro de guardián en la puerta, unas niñas barrían, otra servía de asistente. Dita cuidaba la biblioteca: siete u ocho libros destartalados entre los que se encontraba Breve historia del mundo, de H. G. Wells, y quizás uno de Karel Capek. No lo recuerda. En otros recuentos se habla de una gramática rusa, de una novela francesa y de un atlas obsoleto. Como no había literatura para los pequeños, se instauraron las «bibliotecas caminantes», que eran en realidad profesores que contaban de memoria los libros que habían leído en libertad.

El bloque infantil era una barraca vacía, atravesada por una chimenea y las paredes pintadas. «Pintaré las cosas que extrañamos, pensó la niña, y en los abedules dibujó palomas y alondras e incluso una cigüeña en vuelo», escribiría Otto B. Kraus en The Painted Wall. Dita se sentaba al fondo con sus libros bien organizados. Diagonal a ella daba clases Otto, su futuro esposo, quien en el tiempo en Auschwitz nunca la miró. La bibliotecaria era entonces una jovencita flacuchenta, con un ántrax en la cara y esporádicos pensamientos de suicidio. El bloque 31 era un espacio para jugar, aprender, cantar el Himno de la alegría y para celebrar con lo que hubiera las fiestas judías. A pesar de los esfuerzos extraordinarios de Fredy, ninguno de los niños del bloque infantil salió vivo de Auschwitz. Fredy tampoco.

El libro

Dita no le da gran importancia a su trabajo como bibliotecaria. Para ella fue simplemente el oficio que Fredy le asignó. Pero para el español Antonio G. Iturbe, ese contraste de la luz de los libros en la oscuridad del holocausto, fue la inspiración para escribir La bibliotecaria de Auschwitz (Planeta). A pesar de que el libro está traducido a checo, Dita solo lo ha leído por pedazos. Es consciente de que no se trata de una biografía estricta sino de una obra de ficción basada en algunos personajes reales. Pero el hecho, por ejemplo, de no ver los gestos finos de su madre, le exige cierta distancia. Dita considera a Iturbe un amigo, habla de él con cariño y guarda una foto que se tomaron en su casa en Praga. Él, por su parte, no esconde su admiración por la fuerza de esta mujer que ha sobrevivido tanto.

La sentencia de Menguele

Dita sobrevivió a Auschwitz a pesar de la estadística: de los 17 517 prisioneros provenientes de Terezín, solo 1167 vieron el final de la guerra. 6 %. O nada. A mediados de 1944, cuando ya no había necesidad de mantener las apariencias, se decidió disolver el campo familiar, para lo que Mengele realizó una última selección. «Era un desperdicio matar en las cámaras de gas a gente que podía matar trabajando».

Las mujeres se desnudaron de la cintura para arriba y una a una desfilaron frente al ángel de la muerte, en el bloque infantil, mientras la orquesta tocaba. Al llegar su turno, Dita dio su número, mintió en su edad y dijo que era pintora de profesión.

«—Pintora.

»—¿De casas o retratos?

»—De retratos.

»—¿Podría pintar mi retrato?

»—¡Jawohl!»

Mengele medio sonrió y, apuntando con el dedo la fila de la derecha, la declaró apta para trabajar. Por el contrario, su mamá fue descartada, pero en una acción de gran coraje, la recatada Elisabeth, Liesl, tomó control de su destino y, en un lugar donde desobedecer era lo mismo que morir, se llenó de agallas y se hizo en el grupo donde estaba su hija. Nadie lo notó y pudieron seguir juntas su camino hacia el fondo.

Fueron enviadas cerca de Hamburgo en un tren con paja en el piso en el que por lo menos se podían sentar. Durante los meses siguientes no solo el transporte fue un poco mejor sino las condiciones en general. La sopa era más espesa, estrenaron overoles –aunque eran de un material delgado, estrenar constituía un lujo–, vivieron en campamentos más pequeños y quienes las vigilaban no eran de las SS y no estaban entrenados para odiarlas tanto. La vida era más llevadera a pesar del clima (usaba periódicos en los pies para calentárselos) y de los trabajos pesados: palear nieve, cubrir los cráteres que dejaban los bombardeos nocturnos y despejar las construcciones colapsadas durante los ataques.

Dita y su madre, en los últimos días del Tercer Reich, fueron enviadas a Bergen Belsen, el fondo de su recorrido. No había comida, las guardianas eran despiadadas, la enfermedad avasallaba y los muertos estaban en todas partes. Allí estuvieron poco tiempo, días, nadie duraba más. Dita vio a su mamá rendirse, incapaz de levantarse del piso, abriéndole el camino a la muerte. Bergen Belsen era un cementerio donde solo faltaba que algunos cuerpos dieran su último respiro. El campo fue liberado por tropas británicas pero la gente seguía muriendo. Unos porque sus cuerpos, después de años de inanición, no resistían la pesada comida militar y colapsaban de disentería en cualquier parte. Era un paisaje de muerte y mierda. Liesl, con gran inteligencia e intuición, solo le permitía a su hija comer una cucharada de leche en polvo y azúcar. Poco a poco se fueron recuperando.

La liberación de Bergen Belsen está muy bien documentada. Las imágenes de los bulldozer arrastrando cuerpos sin vida hacia una fosa inmensa son tristemente célebres. Por insistencia de su hijo, hace diez años Dita fue a buscar en los archivos en Londres y encontró una filmación en la que aparecía. La emoción de haberse visto quinceañera no se le quita.

Libertad

Antes de poder estar propiamente en libertad, los liberados debían pasar un periodo de cuarentena. Durante ese tiempo, Dita llevaba una banda blanca en su brazo con una «i» que la identificaba como intérprete (dominaba el alemán, que era su lengua materna, pero su inglés era un poco menos que elemental). Su mamá sabía inglés, francés y taquigrafía y se desempeñó como secretaria del comandante, lo que le daba acceso a cigarrillos, que eran más valiosos que el oro. «¡Éramos ricas!». Durante la cuarentena, a Dita le dio fiebre tifoidea y lo que su madre compraba con esos cigarrillos fue su salvación.

Se enteraron de una invitación para que sobrevivientes del holocausto fueran a recuperarse a Suecia. Para ser aceptadas, necesitaban un certificado de sanidad. Dita tenía el suyo. La mamá no porque nunca se había enfermado. Liesl, que apenas superaba los cuarenta años, decidió ir al hospital para obtener un papel que la declarara sana. Pero mientras estuvo internada, enfermó y murió de repente, justo cuando el suplicio parecía estar acabando. Al llegar a visitarla, Dita encontró sobre la cama un bulto con sus cosas. Nunca supo de qué murió pero sí que murió sola. Y ese pensamiento aún la persigue.

Tras la muerte de su madre, Dita se olvidó de Suecia y volvió a Praga, huérfana, sin dinero y vestida en verano con unos pantalones militares de lana gruesa que le dieron los británicos. Era apenas una adolescente. Desamparada, solo con una tarjeta que la acreditaba como sobreviviente, salió en busca de una tía. Al verse, lloraron juntas.

Un día, Dita se encontró por casualidad con Otto Kraus, quien la reconoció como la bibliotecaria del bloque infantil. Empezaron una amistad, pasaron al romance, se casaron en la primavera de 1947 y ese mismo año nació su primer hijo. Dita tenía 18 años. En libertad, y por insistencia de su abuela, que había sobrevivido Terezín, intentó volver a estudiar. Pero después de seis años de no ir al colegio y de todo lo vivido, le parecía irreal. Se dedicó a trabajar en la fábrica de ropa interior que la familia Kraus, de la que Otto fue el único sobreviviente, tenía antes de la guerra y que con gran esfuerzo lograron recuperar. Pero la estabilidad duró poco. Una de las primeras medidas de los comunistas al llegar al poder fue «nacionalizar» los negocios. Ante el desconsuelo y la impotencia, la joven pareja decidió partir a Israel siguiendo los sueños sionistas de Otto.

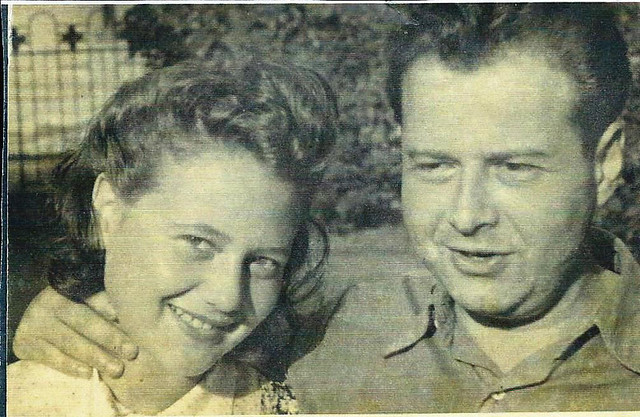

Con su esposo, Otto Kraus, a quien conoció en Auschwitz, aunque solo se hablaron después de finalizada la guerra.

Israel

Ya establecidos en el naciente Israel, intentaron durante un año vivir de la tierra. Sembraron apio, perejil y coliflor, pero el experimento fracasó. Optaron por unirse al kibutz Givat Haim. Durante los siguientes siete años vivieron en esa comunidad, tuvieron una hija y realizaron todo tipo de trabajos. Dita coordinó los horarios de trabajo, cocinó para personas con problemas de azúcar y presión alta, fabricó barriles y, durante tres años, se dedicó a la zapatería.

Los Kraus, al independizarse del kibutz, consiguieron trabajo como profesores de inglés. Otto había realizado estudios universitarios en literatura, filosofía, español e inglés al terminar la guerra. Dita era empírica, por lo que le tocó primero estudiar el idioma para luego enseñarlo. Pasaron casi treinta años en la docencia, tuvieron un tercer hijo y vivieron un segundo holocausto: su hija fue diagnosticada con una enfermedad terminal a los ocho años y vivió doce más sentenciada. Murió mientras dormía. Dita escribió en memoria de Michaela: «¿Cómo pueden los padres continuar con sus vidas sabiendo que su niño está condenado? ¿Fingiendo alegría al comprarle un juguete nuevo o un vestido nuevo mientras piensan: este puede ser el último? Esta era la parte más difícil, que no viera el temor en nuestros ojos, que reflejaban la inevitabilidad de su muerte inminente».

Otto nunca asimiló por completo la pérdida de su única hija. En 1986 Otto se retiró de la docencia y empezó una nueva profesión como grafólogo. Murió de cáncer en su casa en Netanya. Dejó al morir, hace casi 14 años, una obra literaria importante aunque aún desconocida. Dita dedica parte de su vida a difundir con entusiasmo los libros de su esposo.

Praga, República Checa

Dita no se siente ni israelita ni checa. No se siente de ninguna parte. Como cuando era niña, aún no cree en Dios y todavía le gusta el espagueti. Da charlas sobre su experiencia en Auschwitz, juega Rummikub, participa de eventos relacionados con el Holocausto, teje, hace retratos de flores y escribe. Recuerda. Atesora la hermandad con sus amigos de infortunio. Es una mujer curiosa. Fuerte. Dominante. Encantadora. No es la estrella de cine en la que soñó convertirse. Pero brilla.

Después de enviudar, con el dinero que recibieron en compensación por la fábrica, Dita compró un pequeño apartamento en Praga al que va dos veces al año. Allí revive su niñez, se reencuentra con personas del pasado, asiste a conciertos y se consiente con unos postres de crema. Pero, sobre todo, en Praga encuentra tranquilidad. Tranquilidad que yo por unas horas le robé. Se despide, me dice que nunca había hablado tanto y que tiene que descansar. Aunque lloro fácil, y tengo el corazón deshecho, la cursilería y el llanto serían deshonrar los recuerdos que compartió conmigo. Así es que simplemente la miro y ella responde a algo que nunca dije pero que vio en mis ojos: «Sí, sé que merecía mejor». Sí, Dita, merecías mejor.

Fotos: Patricia Ritter y archivo personal.