Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

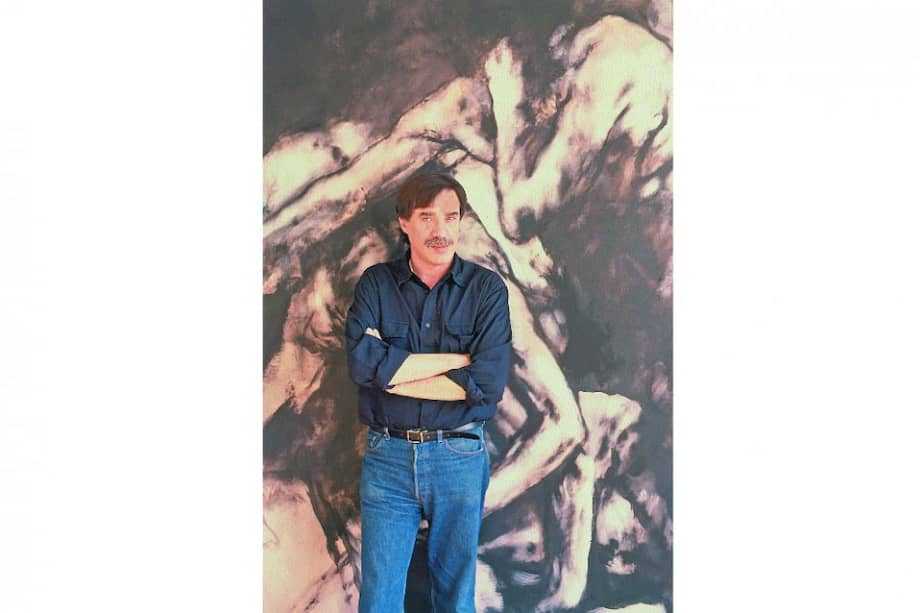

“Yo no sé si soy artista. Soy pintor. Y para mí, ser pintor es tratar de dar una forma visual a mis emociones y a mis sentimientos”, decía Luis Caballero, que nació en la Bogotá de 1943, la álgida, la guerrera ciudad que veía levantar sus primeros movimientos subversivos.

En sus cuadros es evidente que su trabajo era, como él también lo definió, personal y autobiográfico, pues se nutría de sus emociones. Era un trazo, sombra y mancha lo que transformaba cualquier fantasma o problema humano en una pintura. Esta era la mejor forma de exorcizar sus pensamientos, sus angustias. “No tengo recuerdos de infancia... Hay un gran hueco negro en la memoria. Mis primeros recuerdos son de cuando tenía siete años. Son recuerdos tristes: del colegio, donde era el bobo, el tarado, el distinto... Son recuerdos espantosos por ser mal estudiante, por no saber actuar con la naturalidad de los demás”.

Caballero, reconocido por crear escenas eróticas y desnudos masculinos, dio sus primeros pasos en el mundo de las artes plásticas de la mano de su padre, el escritor Eduardo Caballero Calderón. Fue él quien a los diez años lo llevó en compañía de su hermano al Museo del Prado, en España. Durante el recorrido ambos niños se detuvieron en una pintura. Se sentaron y en sus libretas copiaron una de las obras del pintor barroco Diego Velázquez.

“Desde niño pinto paisajes. Me tocaba hacer de modelo para mis hermanos, me disfrazaban con un trapo en la cabeza y me pagaban un peso la hora. Me decían que no me moviera”, comentó Beatriz Caballero durante el conversatorio al que asistió por los 30 años del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en Santa Marta. Ella es quizá la mujer que más conoció a Luis Caballero. Al hijo, al hermano, al amigo, al pintor, al hombre. Narra que en su adolescencia Luis se impresionó por que su tía abuela, Margarita Holguín y Caro, fuera capaz de enfrentarse a un lienzo en blanco aunque fuera ciega. En esa época él la veía pintar y de paso le ayudaba a mezclar los colores en la paleta. Incluso, a sus 15 años, la acompañó a restaurar las imágenes de la capilla de Santa María de los Ángeles, en Bogotá.

Desde entonces, recuerda Beatriz, dibujar era lo único que le gustaba. Lo hacía durante ocho horas todos los días. Para ella no era extraño verlo haciendo algunos retratos en una servilleta, dibujando paisajes en la última página de un libro o al respaldo de algún recibo. Aunque años después Caballero dijo que pintaba paisajes porque no sabía pintar figuras y que cuando aprendió a pintarlas le dejaron de interesar los paisajes, ese fue el inicio de una pasión que lo llevaría a explorar continuamente para perfeccionar su trabajo.

Esa vocación de querer ser artista lo llevó a estudiar bellas artes en la Universidad de los Andes, en donde conoció al maestro Juan Antonio Roda, director de la facultad, y quien sin ser su profesor le infundió el placer de pintar. “Él se convirtió para mí en una especie de maître à penser, por los consejos que me daba y el entusiasmo que me suscitó alrededor del oficio de pintor”. Además, la crítica Marta Traba, que fue su profesora, lo motivó a estudiar la historia del arte.

Estas influencias fueron las que años después, mientras continuaba sus estudios en la Academia de la Grande Chaumire, en París, lo llevaron a ilustrarse con mayor profundidad sobre historia. Allí frecuentó el museo del Louvre y descubrió a De Kooning y a Bacon. Los dos lo sorprendieron porque creaban imágenes modernas y figurativas, imprimían en ellas una capacidad extraordinaria de emoción para conectar al espectador. Además conoció a uno de sus amores: la pintora norteamericana Terry Guitar, con quien se casó y vivió en París.

A finales de los sesenta y durante los primeros años de los setenta, tiempo en el que también aceptó su homosexualidad, las obras de su primer período artístico —que para los cánones de la época era moderna— revelaban un estilo tomado del arte pop y del expresionismo abstracto. “Estando en París empezó a dibujar modelos hombres, a reconocer la belleza del cuerpo masculino. Para esa época, en sus dibujos tenía figuras de hombres y mujeres muy planos, pero con colores fuertes”, asegura Beatriz Caballero.

Con apenas 25 años, Caballero ganó el primer premio de la I Bienal de Medellín con la obra Sin título, de 1968, conformada por dieciocho paneles —de los que desaparecieron cinco— y llamada por la crítica Cámara del amor. “Luis empezó a hacer las figuras más livianas, como que volaban. Era como si estuvieran en un juego amoroso, pero no sabía si se estaban exponiendo o rechazando. Hasta que llegó a pintar hombres desnudos”, recuerda su hermana.

En ese momento Luis Caballero comprendió que lo humano es lo esencial del arte y lo que le da un sentido, una razón de ser. Por lo que el lenguaje clásico no le bastó para expresarse y se dedicó a estudiar anatomía y perspectiva. Su obra empezó a ser más figurativa, los cuerpos representaron sus dolores internos. Era como si el carboncillo, la sanguina, el pincel o las tintas con pluma recorrieran amorosamente la piel, los músculos del modelo. Hoy su obra se ha convertido en una máquina del tiempo que le permite al espectador volver al momento en el que él estaba en su taller dibujando.

“Sin título”, óleo sobre papel entelado, 146 x 114,5 cm, sin fecha.

Su obsesión: en eso se convirtió el cuerpo masculino. Lo único que le importaba era la composición, sus músculos y huesos. Su intención era llegar a ser más real, más directo y a la vez más simbólico, por lo que sus dibujos no eran una representación de la tranquilidad. Al contrario, eran figuras en las que se exploraba el drama y la angustia que sacudía su alma.

“En mi caso, esa ‘imagen necesaria’ que busco ha sido siempre la misma. No el mismo cuadro, sino la misma imagen: la belleza del cuerpo del hombre, la tensión entre los cuerpos, su relación de deseo o de rechazo, su necesidad de unión. He intentado hacerla de muchas maneras —realista, expresionista, formalista—, perdiéndome cuando olvidaba que esas maneras eran sólo caminos. Esta vez intento, una vez más, crear esa imagen necesaria. Intento hacerla real, y más aún, sagrada”, dijo alguna vez el pintor colombiano.

En ese descubrimiento, Caballero pasó de un universo retraído a un mundo liberador. Su alma encontró, a través de sus manos, la forma de expresarse por medio del óleo, que nacía en su estudio mientras dibujaba a sus modelos hasta la madrugada, para así con un boceto pasar a darle la madurez suficiente en un lienzo. Alber Loeb describe esta etapa para el catálogo de la exposición en su galería en 1966 como: “un cuerpo deseado mas jamás apropiado sino por el dibujo o por la pintura”.

A lo largo de los años ochenta su obra, inspirada en la historia de la pintura a partir del Renacimiento, se mostró más suelta y segura. Ese fue el momento en el que representó su fascinación por los cuerpos enlazados, apasionados, agresivos y fragmentados. Aunque muchos de ellos no tienen rostro, el objetivo era darle vida a una parte del cuerpo, podía ser un pie, una mano, un hombro, un gesto, lo que lo maravillaba y enriquecía su mirada.

“Sin título”, lápiz sobre papel mantequilla, 21 x 29,7 cm, sin fecha.

Muy pocos cuadros de Luis Caballero están titulados. Según Beatriz Caballero, las obras eran difíciles de nombrar cuando los protagonistas de la pintura eran hombres sin rostro: desconocidos e incógnitos. “Él quería que los títulos los encontrara el espectador”.

Cuando Luis Caballero logró consolidar su propio estilo, encontró en el erotismo masculino la forma de hacer diversos dibujos y cuadros, y aunque dejó de preocuparse por la historia y el acabado de la forma, se nota cómo cada trazo o pincelada en el fondo tiene una delimitación exacta.

Para el momento en el que el pintor ya era todo un artista reconocido en Europa, su obra empezó a considerarse en el país como obscena. Sin embargo, como manifiesta el curador Eduardo Serrano, lo más heroico que pudo hacer Luis Caballero, y por lo que su obra pasó a la historia, es que logró que en Colombia, “un país religioso, violento y fanático” —como él lo describió— y por ende homofóbico, “una señora de sociedad pusiera en la sala de su casa unos hombres desnudos haciendo el amor. Eso es una heroicidad increíble. Luis logró imponer, logró que se aceptara el desnudismo masculino como una manera de ser”. Según Caballero, su pintura llegó a la madurez cuando su obra no sólo era el desnudo incitado por su pasión, sino en brutales referencias gráficas de la violencia.

Un día, mientras se convertía en el pintor más cotizado del país, cuando sus cuadros colgaban de las galerías más importantes del mundo, Caballero dejó de pintar. Su pincel se detuvo. Pasó en el mismo lugar en donde hizo lo mejor de su obra, en París. Había, quizá, perdido lo que lo había hecho pintor: el anonimato que lo ayudó a experimentar, explorar, y la certidumbre de poder encontrarse.

Un síndrome cerebeloso consumió en tres años su cuerpo y sus capacidades para pintar. Se vio obligado a cambiar su pincel y lienzo por una cama y una silla de ruedas. En una entrevista que dio a la revista Semana en 1992, reconoció que hacía siete meses no pintaba, que tenía problemas de movilidad pues no podía caminar sin un punto de apoyo, y de vista, porque todo le temblaba y lo veía doble. “Cerrando un ojo mejora la visión, y así he logrado hacer unos dibujitos para matar las horas. Pero ningún óleo. Aunque no tuviera problemas de vista, como no puedo estar de pie y yo sólo sé pintar de pie, tampoco he pintado ninguno”.

Con el fin de desmentir los rumores de la época, habló de su enfermedad, de cuando le dijeron que era portador del VIH. Reconoció que no le tenía miedo a estar muerto. “A lo que sí le tengo miedo es a cómo morirme, pero no por razones existenciales sino por pánico al sufrimiento”.