Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“Yo, al principio, me resistía; eso de pensar me parecía algo repugnante (¿si tendría yo razón?) y se me figuraba algo parecido a ‘sudar’”. Resulta paradójico que esta frase provenga de Alfonso Reyes, el lector y escritor —así, en ese orden— latinoamericano que más a fondo y con mayor lucidez se ha paseado por los vericuetos de la inteligencia. Suena, repito, paradójico que aquella pueril repulsión por pensar viniera de Reyes, el mexicano universal, pues en él confluyen tanto la erudición como la rebeldía siempre joven, tanto la picardía como la aspiración universal al saber; y nadie las ha sabido condensar y escribir con tanta simpatía y precisión.

Su obra, que el Fondo de Cultura Económica compendió en veintiséis tomos, es el reflejo de una vida consagrada a “la danza de la curiosidad”, como anota, ingeniosa, Alicia Reyes, su nieta. Abordó una grandísima variedad de temas. “Yo no lo digo por jactancia: es un hecho tan independiente de mí como lo es mi baja estatura. Yo reconozco que mi insana curiosidad no es una excelencia, pero así estoy yo construido. Me han mandado al mundo seguramente para visitar este mundo y, mientras llega la hora de la partida, yo pienso asomarme por todas partes”, escribió Reyes, un curioso impertinente con método y técnica.

Lector y escritor ecléctico cuya producción literaria abarca géneros tan disímiles como el ensayo, la poesía, el cuento y la crítica, entre otros, estuvo desde joven interesado en el estudio de Grecia —“la afición de Grecia”—: ensayos enteros le dedicó y referencias helénicas se encuentran desparramadas por toda su obra, como lindas y cuidadas flores en un jardín. Entendió la consigna de Goethe —dice Carlos Fuentes— según la cual “no hay pasado vivo sin nueva creación. Y no hay creación sin un pasado que la informe y ocasione”. Dirigió entonces su mirada al estudio del mundo antiguo, y de Grecia, en particular, y exploró su historia, su arte, su literatura, su política, su filosofía e, incluso, su geografía.

Con su toque personal, Reyes “descubre muchas Atlántidas sumergidas”, sugiere el colombiano y también ensayista Hernando Téllez; por ejemplo: encuentra en la lucha entre Atenas y Esparta tanto una imagen para interpretar la insaciable sed de algunos pueblos por conquistar cuanta tierra se les atraviesa como una excusa para destrozar el imperialismo de hoy y de siempre. Escribe, en Presentación de Grecia (1949): “Y la verdad es que esta guerra entre Atenas y Esparta no acaba todavía y cubre hoy todo el mundo. Aun la enfermedad que contrajo Grecia a última hora nos ha sellado para siempre”.

Grecia fue siempre para Reyes un punto de partida y de llegada. De ella zarpaba su navío mental y en ella anclaba. Estaba convencido de que allí se hallaban las pistas para dilucidar los problemas sociales y humanos que acechaban a la sociedad y al individuo del siglo XX. Conocer a los griegos era para Reyes conocerse a sí mismo, pues “llevamos a Grecia por dentro y ella nos rodea por todas partes”. Para estudiarla aconsejaba no salir de ella y criticaba a aquellos historiadores que decían encontrar las raíces del genio heleno en el antiguo Egipto o en los pueblos nórdicos y sus posteriores invasiones a la magna Grecia.

Así les respondía Reyes: “Hay que abandonar la manía de echaros fuera de Grecia para entender a Grecia”.

Hijo del general Bernardo Reyes, quien supuestamente sucedería en la presidencia a Porfirio Díaz —“Don Porfirio”—, Alfonso Reyes desaprovechó ostensiblemente su condición de hijo de un alto cargo porfirista, como apunta Monsiváis, y se dedicó por entero al pensamiento y “a empaparse de las delicias del espíritu”. Fue Reyes el benjamín de aquella brillante generación mexicana bautizada como el Ateneo de la Juventud, un grupo de jóvenes iconoclastas que, bajo la batuta de Antonio Caso y Pedro Henríquez Ureña, querían romper con bronca y en mil pedazos las estrechas cárceles mentales del positivismo que los “científicos” de don Porfirio y la ya por entonces vetusta generación del Centenario les habían heredado. Los ateneístas enarbolaron, pues, las banderas de la universalidad y del pensamiento crítico: la poesía asaltaba con gran éxito el parque de la Alameda y jóvenes imberbes se tomaban las calles para ofrecer clases de filosofía y literatura al aire libre —la geografía de la inteligencia no respeta las aduanas: en Colombia tenemos ahora Clases a la Calle—. Su público: el pueblo, los analfabetas, los curiosos transeúntes.

En ese ensayo precioso y lleno de excesos que es Pasado inmediato (1939), Reyes afirma que “en el orden teórico, no es inexacto decir que allí amanecía la Revolución”. La exageración es franca, pero lo que realmente interesa es precisar qué entendía nuestro Alfonso por revolución. Profundo defensor de la individualidad, Reyes no comulgaba con ninguna visión del mundo que redujera al hombre a ser un borrego. Todo lo contrario: aunque siempre estuvo presente en la arena política a través de sus escritos en prensa —de hecho, gran parte de su obra se encuentra en revistas y periódicos desperdigados por toda “nuestra América”—, prefería la solitaria vida de la lectura y del pensamiento. Esa férrea defensa de la individualidad en el pensamiento la armonizó Reyes con la misión civilizadora que atribuía a la labor de los escritores e intelectuales. Escribió, y escribió mucho, porque entendía “el trabajo intelectual como un servicio público” y porque “todo lo sabemos entre todos”. Y ese todos Reyes lo materializó en una invitación a vincular seriamente al lector en el laborioso proceso de enraizar la cultura, como dice, de nuevo, Monsiváis: “La utopía de Reyes se centra en el vínculo entre conocimiento y claridad expresiva. Solo quien se prepara con rigor divulga con amenidad”. A ello se dedicó este genial duende Alfonsín que acariciaba apenas el metro cincuenta, un cabal hombre de letras —según Borges, el primero de América—, quien una vez se presentó como “un hombre nacido para la amistad”: dedicó su vida a enseñar al gran público y a actualizar a los clásicos griegos porque entendió que el río Bravo —y el Grande de la Magdalena, para nosotros—, aunque aflora en tierras indias, desemboca en el Mediterráneo.

A lo largo de su peregrinaje diplomático de más de veinte años, don Alfonso mantuvo siempre vivo su interés en darle forma a lo que él llamó “el ser mexicano”, el cual jamás concibió por fuera de la tradición occidental. Hizo suya, y también nuestra, “por derecho propio”, la historia y cultura occidental y, desde su merecida silla de intelectual, lanzó dardos precisos a quienes, como escribió en Visión de Anáhuac (1915), “sueñan en perpetuaciones absurdas de la tradición indígena”, por un lado, y a quienes, por el otro, babean con solo escuchar el nombre de España. Con su pluma polígrafa rechazó, tajante, el antiintelectualismo que hervía en su país, pues sabía de primera mano que cualquier proyecto social vigoroso requiere la mediación de la inteligencia. Sin ella, todo es violencia y barbarie.

Murió a los setenta, hace sesenta años, el 27 de diciembre de 1959, postrado en una rústica cama en la esquina derecha del primer piso de su biblioteca, que también era su casa —actual Capilla Alfonsina—, y sus textos tan inteligentes, tan de todas las horas, no son devorados por sus lectores, como se suele repetir, sino que son ellos quienes nos devoran a nosotros. Su prosa poética nos mastica, nos engulle y nos escupe de vuelta al mundo, quizá con unos nuevos y mejores ojos para interpretar nuestro entorno y para huir a pasos grandes, como saltimbanquis en zancos, de la especialización excesiva y del peligrosísimo lugar común, que no hace sino adiestrar espíritus mediocres y perezosos.

Es tarea nuestra, de sus desocupados lectores, leer y apreciar la obra de este gran mexicano que entendió que para ser provechosamente nacional hay que ser, antes, generosamente universal. Que no fue alérgico a la política, que respondió siempre con amor a su vocación de ser humano —“¡Mal haya el que puede vivir contento o cómodo siquiera cuando al lado sufren los suyos! Mi país necesitaba de todos, hasta del más humilde peón o el más humilde discípulo de las letras”— y que siempre reclamó, contra constantes asedios chovinistas, la ciudadanía universal, cuya semilla personal y ahistórica encontró en Grecia.

Y por eso hacemos nuestra aquella copla de Juan Ramón Jiménez: “¿Cómo una voz de fuera / llega a ser nuestra voz / y hace decir sus cosas / a nuestro corazón?”.

***

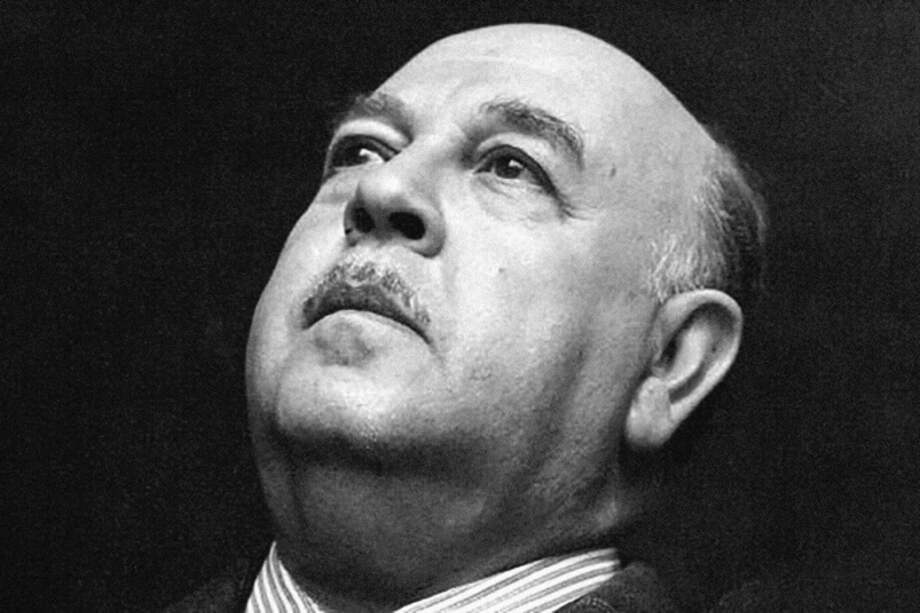

Alfonso Reyes, a quién también se le conoció como “el regiomontano universal”. Ensayista, crítico y poeta mexicano nacido en Monterrey el 17 de mayo de 1889. Su labor como escritor y gestor cultural influyó en casi todas las esferas de la cultura mexicana, que lo reconocen por, entre otras cosas, haber influido la obra de Octavio Paz y Carlos Fuentes. Reyes, hijo de Bernardo Reyes, que fue gobernador de León y amigo cercano de Porfirio Díaz, tenía un interés muy claro por los orígenes de la humanidad, particularmente por Frecia, país y cultura que investigó y después profundizó en sus textos. “Visión de Anáhuac”, “Simpatías y diferencias”, “Cartilla mora”l y “Memorias de cocina y bodega”, fueron algunas de las obras que publicó. Reyes fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, además de haber sido candidato al Premio Nobel de literatura en cuatro ocasiones, que nunca ganó. El Premio de Literatura Manuel Ávila Camacho y el del Instituto Mexicano del Libro, fueron reconocimientos que obtuvo gracia su juiciosa labor por la cultura mexicana y universal.